Tutti gli articoli di Notizie

PHOTO

Quando Corinna Contino mette piede a casa Burza, dagli amici di sempre, le dicono di accomodarsi in cucina e di fare silenzio. È una sera di mezza estate del 1943 e il salotto della casa è avvolto dal buio, deserto solo in apparenza. Con la coda dell’occhio, Corinna nota come l’oscurità di quella stanza sia interrotta dai bagliori delle cicche che qualcuno, riunito in cerchio, succhia avidamente. È in corso la riunione di una cellula comunista.

Potrebbe iniziare simbolicamente così la storia del Pci cosentino, anche perché vent’anni di fascismo rendono impossibile retrodatarne la genesi. Quella del Pci calabrese, invece, comincia con un morto. Ci sono tre bandiere tricolori a Melissa, quel giorno di fine ottobre del 1949, quando una folla di contadini si riversa in località Fragalà per una manifestazione. La polizia spara e cadono una donna, un bambino e un uomo. Comincia l’epopea della lotta per le terre e ci scappa il morto, Francesco Nigro, che però era iscritto al Msi dal ’47. Comincia così la storia del Pci: con un imbarazzo.

Va in modo più lineare a Cosenza dove c’è Fausto Gullo che dei contadini è ministro e nel ‘44 con decreto luogotenenziale concede loro le terre incolte. Opera nella città dei bruzi Gullo, ma i suoi natali sono catanzaresi, ché la storia quando vuole trova sempre il modo di essere beffarda.

È fatto così quel Pci di allora: tutto contadini e lavoratori. Una bella differenza corre tra chi tiene per Stalin e chi no. Tuttavia, di antistalinismo non si può fare libera professione, pena scomunica o accusa di alto tradimento. Si tratta ancora del Partito chiesa, dove a guardare all’Urss come il paradiso in terra sono galantuomini del calibro di Fausto Capitano, impiegato dell’Enel e Gino Picciotto, professore di latino e greco. A dir male dei soviet davanti a loro, ci si becca sempre l’epiteto di «provocatore».

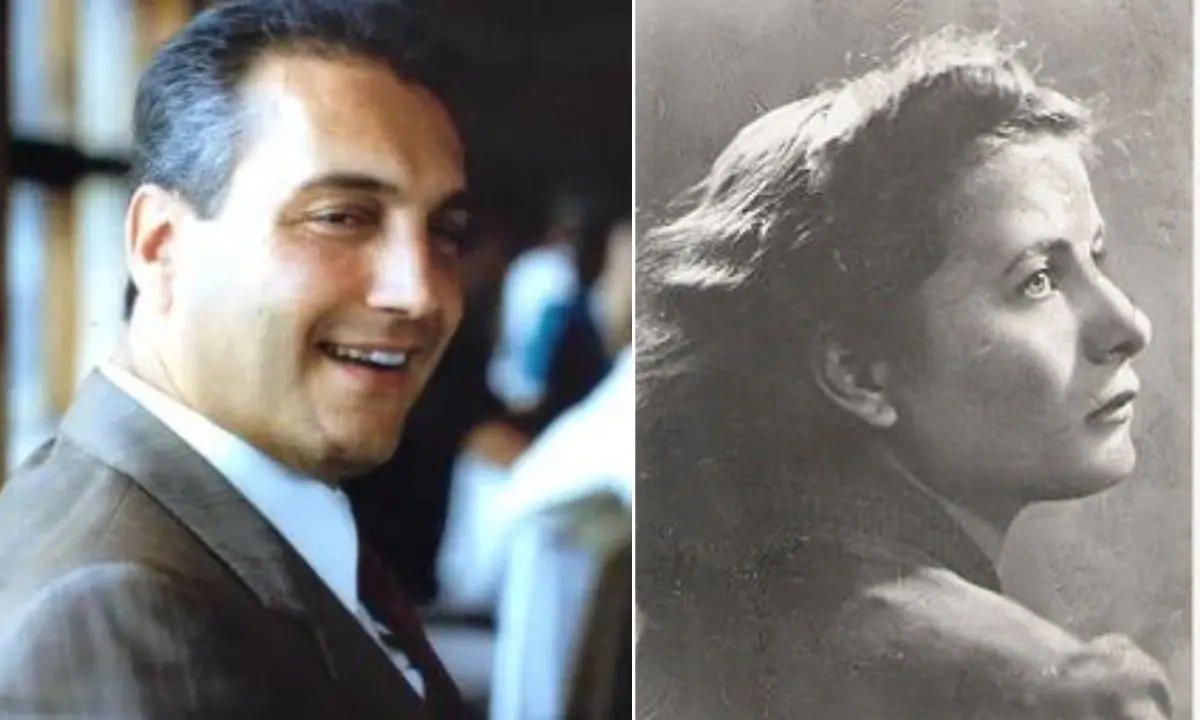

Giovambattista Giudiceandrea, invece no. Lui parla una lingua diversa e quando nel 1956 i carri armati entrano a Budapest, chiama le cose con il loro nome: «Una porcata». Sua sposa era Rita Pisani, altra bella eretica, storico sindaco di Pedace e infaticabile organizzatrice di eventi artistici. Addirittura fu Pablo Picasso in persona a dedicarle un quadro. Anni dopo, lei e il marito saranno espulsi dal partito, ma questa è un’altra storia.

Ci sono Franco ed Enrico Ambrogio, Giuseppe Pierino e Mimmo Garofalo che giovanissimi muovono i primi passi in sezione, quando l’unica alternativa possibile è quella dell’oratorio. Nicola Adamo, poi, ha meno di 10 anni quando vi mette piede la prima volta. Proprio di sezioni con la falce e il martello, comincia a esser piena la città. Le più importanti, quelle storiche, la Togliatti di via Adige, Gramsci a piazza Duomo, Di Vittorio in via Panebianco e Sarcone a Portapiana. Come del resto anche il Msi, è quello un partito che aggrega ancora sulla base di ideali e interessi collettivi. Il clientelismo, l’adeguamento al “sistema”, quelli arriveranno dalla seconda metà degli anni ’80 in poi, con l’ingresso nelle giunte regionali.

Francesco Martorelli è uno che a quel sistema non si è mai adeguato. Tra la carriera universitaria e il partito, sceglie quest’ultimo. Fa tutta la trafila di dirigente e poi diventa consigliere regionale, deputato e senatore, ma non si arricchisce con la politica. Come tutti i suoi colleghi eletti in parlamento e alla regione, versa il 55% dell’indennità alla causa. Gli resta l’equivalente del salario di un operaio specializzato per campare dignitosamente.

Va leggermente peggio ai consiglieri regionali che, dopo il prelievo, si ritrovavano in tasca il guadagno di un maestro elementare, solo qualche spicciolo in meno. Martorelli e gli altri però la prendono così, senza un lamento. C’è un ideale più alto da servire, quello della rivoluzione, svolta democratica di Togliatti permettendo.

«Anche se un po’ imbolsiti, sotto sotto ci credevano anche loro alla rivoluzione». La vede così Pino Gallo, altrimenti noto come Chien Po Tsan. La sua è quella generazione che si ribellerà all’autoritarismo che in quegli anni era rappresentato dalla polizia e dalla Dc Anche il Pci, però, non si salva. L’accusa che gli muovono quei giovani è quella di «revisionismo», che poi si traduce nell’aver violato, a loro dire, i valori della Resistenza. Che sono principi di lotta e di fucili. «Io sono comunista, non sono pacifista» si diceva all’epoca. Qualcuno lo dice ancora oggi.

Nella nuova ondata di ribelli, spicca Ugo Piscitelli, poi sindaco a Mendicino, ma a quei tempi barbudo e abile oratore; uno che Marx e Lenin li conosce a menadito. E sono suggestioni latine, cinesi, giapponesi (Ciccio Russo qui lo conoscono tutti come Zengakuren) quelle che animavano i giovani del ’68. Nuovi orizzonti culturali – maoisti o castristi – che, pur sempre in un contesto “rosso”, li portano inevitabilmente fuori dal partito ufficiale.

Tra movimenti e circoli culturali, fiorisce allora il variegato mondo dell’Autonomia. Rodolfo Granafei, Marcello Iantorno, Larry Gigliotti, Gabriello Grandinetti, Antonello Ponte, Nello Costabile sono solo alcuni, tra i più in vista, di quella gioventù. Nonostante ciò, nei cortei cosentini, i dirigenti comunisti sono al fianco dei manifestanti, mentre il Pci romano sceglie la via dell’ordine e della legalità. Almeno ufficialmente.

Il preside scolastico rappresenta l’autorità, in quella società ne incarna lo spirito meglio di chiunque altro. E quando il preside Gaudio sospende per un anno intero le studentesse Maria Gentile, Fausta Caputo e Anna De Vincentiis ne parlarono anche i giornali nazionali. Nelle grandi città, intanto, le cose prendono una piega diversa e dalla contestazione si passa alle armi. Ma anche questa è un’altra storia.

Lentamente, la sinistra cosentina torna alla normalità. Il riflusso spariglia tutte le carte e molti contestatori di ieri si ritrovano ai posti di comando di oggi. Con una storia lunga e irripetibile ormai alle spalle. O forse no. Nel buio, brilla sempre la luce fioca e clandestina di una sigaretta accesa. Basta chiudere gli occhi per rivederla ancora.