Tutti gli articoli di Cultura

PHOTO

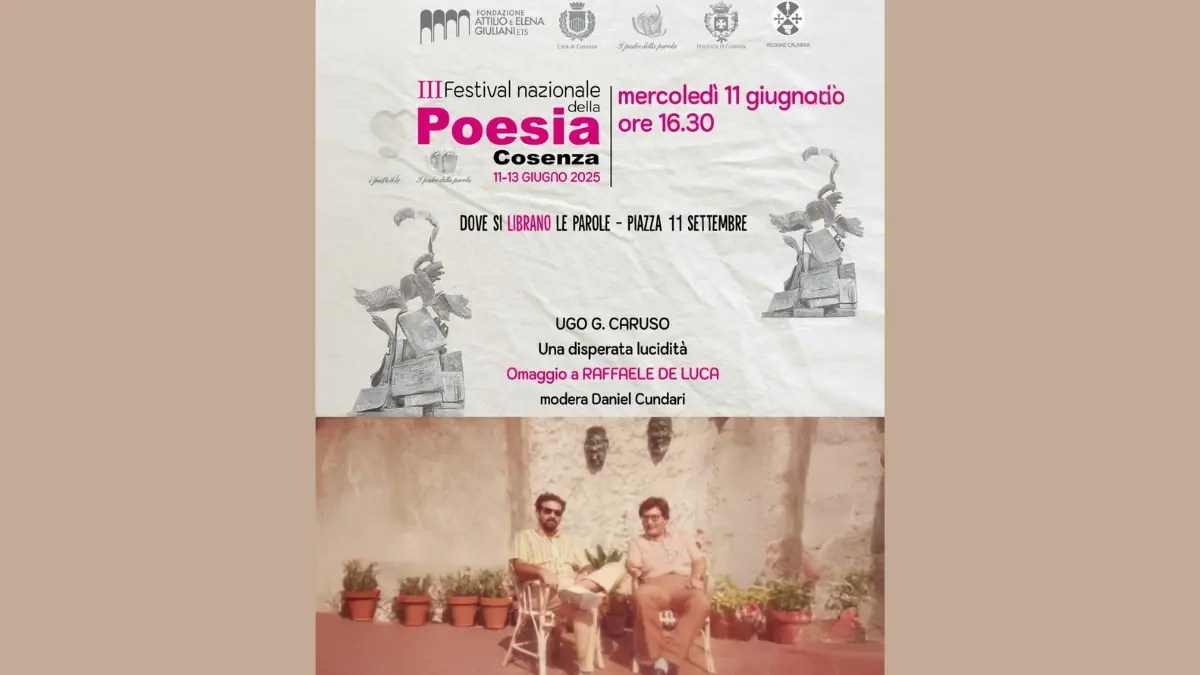

Mercoledì 11 Giugno alle ore 16.30 nel quadro del fittissimo cartellone della 3^ edizione del Festival Nazionale di Poesia di Cosenza predisposto da Daniel Cundari, accanto ad altri tributi, avrà luogo un omaggio a Raffaele De Luca, poeta cosentino scomparso nel 1994, a soli quarant’anni, dal significativo titolo “Una disperata lucidità”.

L’incontro sarà ospitato nel Villaggio Poetico allestito all’interno dello slargo alberato che dischiude Piazza “11 Settembre”, nel punto più centrale di Corso Mazzini e precederà l’attesa maratona poetica.

A ricordare Raffaele De Luca tracciandone un ritratto umano e artistico e ripercorrendone il percorso esistenziale ed intellettuale sarà Ugo G. Caruso, storico del cinema, critico, saggista, già docente e studioso di cultura di massa ma qui semplicemente in veste di amico ultraventennale e fino all’ultimo, quando il poeta nella tarda estate del 1994 si getterà nel vuoto, al culmine di un’infelicità insopportabile.

A Raffaele De Luca va riconosciuto, secondo Caruso, il ruolo di capostipite di quel movimento poetico che dalla seconda metà degli anni ’70 rinnoverà la vita culturale cosentina, anche grazie alla fortunata coincidenza della sponda importante trovata nella Giunta che ebbe come sindaco Pino Iacino e per assessore alla cultura Giorgio Manacorda, germanista e poeta, fautore di esperimenti arditi come il Convegno sulla Transavanguardia o le provocatorie improvvisazioni del Living Theatre di Julian Beck e Judith Malina che sembravano fino ad allora appannaggio esclusivo dello scenario culturale delle grandi città.

Ma già a metà anni ’70, all’epoca del loro incontro, ricorda Caruso, allora liceale impegnato con la maturità classica ma ancor più come animatore del Circolo culturale “G. Salvemini”, nella dura e combattutissima campagna referendaria sul divorzio, Raffaele De Luca, di due anni più anziano di lui e studente di Scienze Politiche a Pisa, era un lettore insaziabile, onnivoro eppure ricercato, addentratissimo in ambito letterario e poetico e guidato da gusti marcati.

De Luca, complice l’insonnia che lo affliggeva sin da allora, leggeva non soltanto letteratura contemporanea ma Sterne, Madame de La Fayette e Novalis. Il nutrimento della sua giovinezza furono Dostoevskij e Poe, Baudelaire e Verlaine, Breton e Majakovskij, Mann ed Elliot, Tagore e Borges, per arrivare a Silvio D’Arzo, Cesare Pavese, Giorgio Manganelli, alla “letteratura industriale” di Ottieri e Volponi, a Kundera e Vargas Llosa.

Indubitabilmente più avanti rispetto a molti, forse a tutti, Raffaele De Luca aveva già costituito intorno ai vent’anni, quando lo conobbe Caruso e vi si legò d’amicizia, un considerevole patrimonio di letture e anche materiale, di volumi, ma pure di contatti con i principali esponenti della poesia italiana da Maurizio Cucchi a Milo De Angelis, da Gabriella Sica a Mariella Bettarini, da Gianni D’Elia a Gino Scartaghiande, da Renzo Paris a Elio Pagliarani, da Dario Bellezza a Nanni Balestrini, dallo scrittore Giuseppe Conte all’editore Ferruccio Parazzoli.

Negli anni a seguire continuerà a fare scoperte entusiasmanti come David Grossman e D. M. Thomas, rileggerà Pasolini e assimilerà la lezione di Hölderlin riproposta da Heidegger e attraverso “La morte in banca” che per taluni versi gli risulterà poi “fatale”, scoprirà Giuseppe Pontiggia, il quale rappresenterà l’anticamera verso il mondo dei “libri unici” della Adelphi di Bazlen e Calasso, non ancora divenuti una moda culturale. In quegli stessi anni intensi De Luca pubblica le sue poesie su Ombre rosse, Smagliature, Periferia, Hotamitaniu, coltivando al contempo una serie di corrispondenze con poeti e scrittori di tutta Italia, dando vita con Franco Dionesalvi e Pasquale D’Alessandro al Laboratorio di poesia che presto attrarrà pure il giovanissimo Angelo Fasano, Pino Corbo, Paolo Aita, Marisa Righetti, Anna Petrungaro e i pittori Franco Flaccavento e Salvatore Anelli. Questa esperienza sfocerà più tardi nella rivista “Inonja”, redatta e stampata a Cosenza che diventerà uno dei punti di riferimento nel panorama letterario nazionale.

Nel tempo, nonostante i campi di azione distinti, il rapporto tra De Luca e Caruso si inspessirà attraverso lunghe passeggiate per le vie di Cosenza fino ad esplorare il dedalo di vicoli della città vecchia, nella comune passione per il Milan, in allegre gite fuori porta (Raffaele non aveva mai preso la patente), nelle serate trascorse a cantare insieme ballate d’autore: Dylan, Brel, De André, Guccini, Lolli e soprattutto Leonard Cohen, di cui Raffaele era forse al tempo l’unico ad avere letto il romanzo “Il gioco favorito”.

Memorabile per i tanti divertenti episodi cui diede luogo il suo candore, fu la trasferta a Roma, in occasione del Festival internazionale dei poeti, nel settembre 1984, ospite proprio dell’amico Caruso.

Alla vita interiore alimentata da tante suggestioni, ad un certo punto però inizia a non corrispondere più l’esperienza fattuale.

Il suo rifiuto, oltremodo scandaloso nella realtà meridionale, di impiegarsi in banca al posto del padre e la pretesa di vivere a tempo pieno da poeta, gli valgono una riprovazione che ogni giorno si fa più stringente e implacabile. La confortevole routine quotidiana, scollegandosi sempre di più dalla sua realtà anagrafica e relazionale, si fa angustia e via via, alienazione.

Il disagio, anche attraverso una marcata accentuazione di certe ossessioni mistiche, lo spinge verso una deriva sociale che diventa poi psichica.

Caruso lancia l’allarme, lo affronta scongiurandogli di cambiare direzione ed insieme a Dionesalvi tenta un disperato intervento terapeutico ma è troppo tardi. Da quel momento Raffaele De Luca entra in una spirale funesta, tenta più volte il suicidio, entra ed esce da case di cura, replicando il calvario di Dino Campana, fino al tragico epilogo dell’Agosto 1994. Della sua opera resta la raccolta di poesie “La parola segreta” per le edizioni Fasano e grazie alla cura filologica di Franco Dionesalvi, per i tipi di Rubbettino “I guerrieri dell’arcobaleno perduto” .

Nel suo ricordo Caruso vuole rettificare l’idea errata e diffusa tra quanti non lo hanno conosciuto, di un De Luca “maudit”, influenzato dagli esempi di poeti a lui cari come Lorenzo Calogero e Franco Costabile o dalle stravaganze e dagli eccessi di Franco Crivaro, restituendo l’essenza di un uomo straordinariamente mite, ironico, curioso ma affetto da una timidezza fattasi vieppiù invalidante. Ne consegue, secondo il duro atto d’accusa di Caruso, più volte argomentato in articoli e ritratti, che la causa della malattia fatale che spinse Raffaele all’autodistruzione è stata la solitudine, cui fu relegato e costretto dalla grettezza e dal conformismo di una città che preferiva e tuttora preferisce ipocritamente autorappresentarsi in tutt’altro modo, lusingando ed esaltando abitualmente figure cortigiane, illegittime talvolta fino all’impostura e sospingendo ai margini quelle più autentiche e significative, condannandole all’oblio.