Tutti gli articoli di Blog

PHOTO

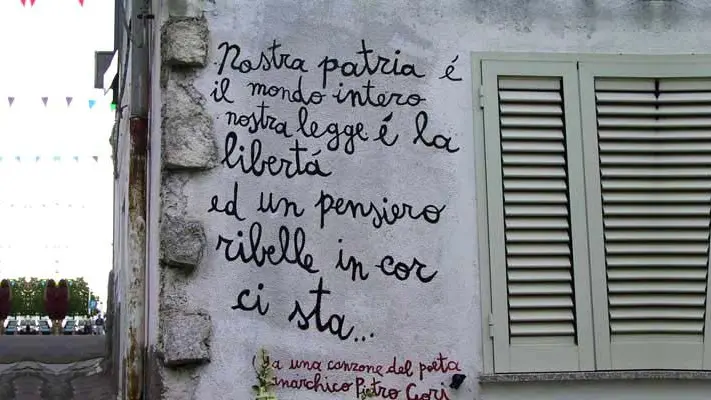

La filosofia politica e, in parte, gli studi di dottrina dello Stato stanno iniziando a riconsiderare il contributo dell’anarchismo. Quel variegato movimento, probabilmente interclassista secondo le lenti del marxismo ortodosso, dall’aristocrazia al sottoproletariato, ebbe il merito, tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX, di rappresentare meglio di altri la bandiera (nera) antiautoritaria.

Anarchici intuirono il collasso dei regni liberali ottocenteschi; anarchici compresero la torsione del totalitarismo; anarchici coltivarono metodologie d’analisi interdisciplinari, ma tutto fuorché inconsistenti. L’anarchismo è stato e, in forme diverse che forse non si decodificano nemmeno oggi, è un gigantesco laboratorio di condivisione.

Oltretutto, l’anarchismo è una fucina di storie non raccontate di grande storia italiana: storia grandissima, perché minuta, fatta di episodi, aneddoti, lotte, percorsi e se del caso lutti che aprono spaccati importanti sulla vita del Paese.

Il giornalista calabrese Angelo Pagliaro aveva inventato una cifra archivistico-narrativa per riportare a galla quel passato: aveva cominciato con “La Famiglia Scarselli” (Coessenza, 2012), dando un formidabile nerbo romanzesco alle vicende di una famiglia direttamente impegnata nella Toscana degli anni Venti, contro la montante violenza di regime e, ancor prima, le enormi sperequazioni sociali che la avevano legittimata.

Cantastorie, musicanti, tradizioni popolari e anche racconti orali di cui rimane più di qualche sensibilità diffusa, a Firenze e non solo, omaggiano quella “banda”, smontando peraltro il vecchio immaginario da Italian-outlaw o Italian-far West e restituendoci vera concretezza di vissuto, proprio come Pagliaro aveva fatto. Mentre si moltiplicano gli assalti ai variopinti periodici del mondo anarchico, socialista, mutualista, libertario i “Nostri” passano all’azione, con una praticamente inesistente previa rete organizzativa – essendo il grosso delle leve carismatiche nel mondo anarchico da tempo sottoposta a varie restrizioni di libertà personale sotto il fascismo.

Più rivoltosi che rivoluzionari, più insorti e insorgenti che sopravvissuti e sopravviventi, gli Scarselli tornano sulle pagine dell’A. con “La Banda dello Zoppo” (2016): con coautori che ben piluccano la cernita bibliografica, Pagliaro fa un suggestivo lavoro a metà tra i fumetti di Jacovitti e i più crudi reportage da campo.

Il terzo testo di questa riscoperta anticonvenzionale ma ferrata del movimento libertario si ha col volume del 2018, sempre per Coessenza, “Libertari cetraresi in Argentina”, col tandem stavolta di Attanasio. Quel libro è una formidabile scenografia (o coreografia?) delle migrazioni calabresi in Argentina all’alba del XX secolo: spesso a propria volta fuggiti per ristrettezze economiche o per restrizioni politiche, i “calabro-argentini” sono uno spettacolare racconto collettivo, mosaico di particolarissime storie individuali. Alcune di radicalizzazione, altre di successo, altre di malinconica ma non imbolsita sconfitta, altre ancora di famiglia, sport, cultura, lotta.

E questi tirrenici corsi via con la A cerchiata dentro al cuore inaugurano sul Rio de la Plata battaglie, sedi, persino parlate – nel lunfardo di Buenos Aires amato dal Papa c’è anche un po’ di dialetti sud-partenopei, come il nostro. Perché il lunfardo, per il poeta e filologo José Gobello, qui affratellato a Pagliaro, è una specie di anarchia: un vocabolario composito di voci di ogni provenienza che viene parlato per opporsi a come parlano gli altri (vocabulario compuesto por voces de diverso origen que el hablante de Buenos Aires emplea en oposición al habla general).