Tutti gli articoli di Blog

PHOTO

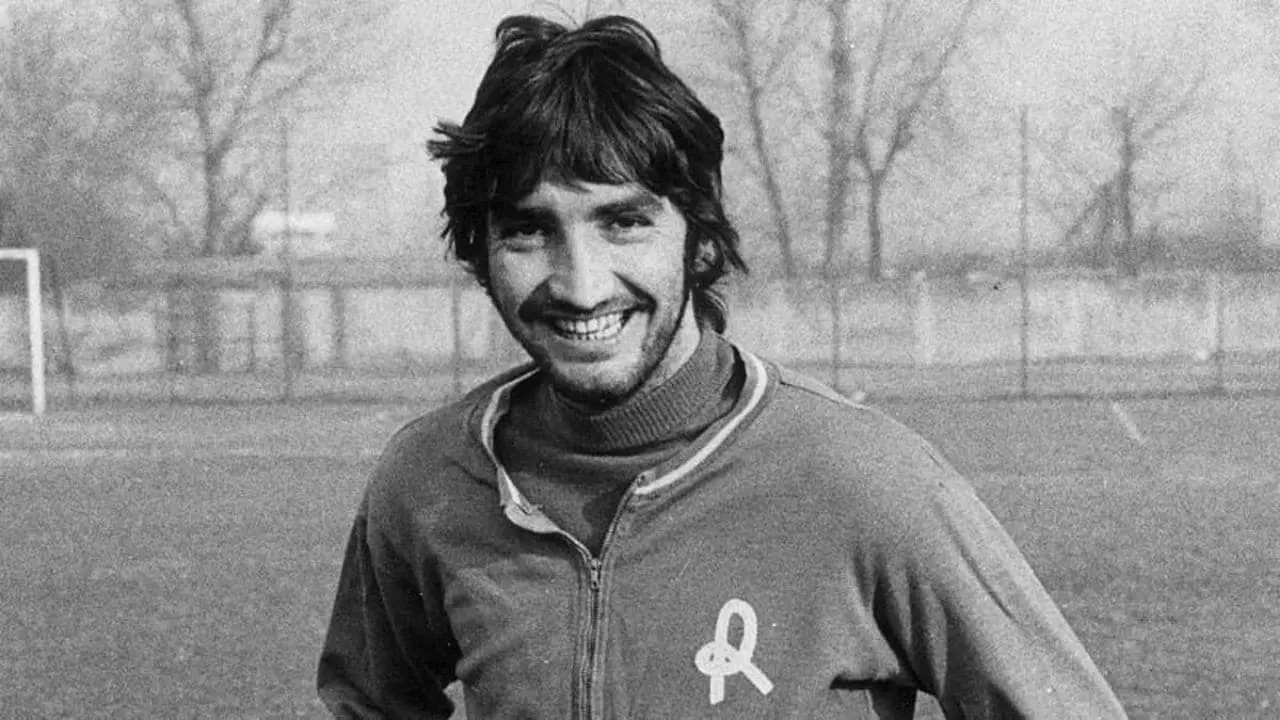

Lo storico del pensiero greco Jean-Pierre Vernant sosteneva che fosse difficile, approcciando gli eroi omerici, distinguere l’aura che gravava su di loro dal concreto modo di stare sul campo di battaglia. In effetti, è vero. Ci provò Baricco, facendo un’Iliade moderna senza riferimenti agli dei e proprio per questo l’esperimento riuscì a metà: divino e fato, nel pensiero greco arcaico, non sono accessori, non sono costruzioni di abbellimento. Sono parti stesse di una mentalità nella vita. Se, come diceva Pasolini, il calcio del Novecento è ciò che erano la lirica, il teatro e l’epica nell’antichità, trattare di Ezio Vendrame senza incappare nel suo mito è complicatissimo.

Donnaiolo, anarchico, poeta, genio bruciato, George Best e Mario Kempes con la penna dell’Aretino. Se anche solo un istante ci riesce di fare a meno di questo armamentario – tuttavia essenziale – i video d’epoca di metà anni Settanta mostrano un’ala fantasiosa e molto, molto, tecnica. In alcune partite, sembra effettivamente svuotato, come se gli fosse andato di traverso il vino rosso o come se la sua ultima conquista sotto i portici di turno lo avesse spolpato a sangue. Il fatto però è che Ezio Vendrame era un calciatore con una qualità fuori dal comune e persino mezzi atletici molto interessanti: non male nello scatto, non male nell’acrobazia, tra i primissimi nel contropiede e nell’uno contro uno.

Ezio Vendrame segnò anzi relativamente poco, ma era un calcio dove si segnava già un po’ di meno che nei ruggenti Sessanta, fino a quell’emorragia del gol che troverà il suo apice nel brutto mondiale di Italia ’90 (anche l’Argentina dell’86 e quella del ’78 avevano fatto più gioco che goal, più tecnica che spettacolo, più guizzi improvvisi che coralità avvolgenti). In quel mondo, l’ala non era il dieci e nemmeno il nove; un centrocampista come Lampard o come Gerrard, con oltre duecento reti in carriera, non ci sarebbe stato; se ci fosse stato, non avrebbe fatto il centrocampista. E non si davano tutti i rigori e tutti i piazzati a cui spinge il fisicissimo calcio odierno.

Ezio Vendrame fece una carriera inferiore al suo genio e alla sua percezione pubblica; lo vediamo legato al calcio di provincia del Triveneto. Padova, Vicenza, Udinese. A Vicenza forse il meglio della sua discontinuità, in quel di Padova segnò di più e consolidò il suo stile leggendario. A Napoli, un Napoli ambizioso che anzi avrebbe voluto esplodere, fece pochino: le liti con l’allenatore che lo aveva pur voluto in squadra; il sorprendente e distraente sguardo a una città magica, sensuale, talvolta dispersiva, così fascinosa persino nelle sue cupezze e comunque lontanissima da quel calcio di taverne, spalti e nebbie umide nel quale Ezio sguazzava con imperiosa classe. Amico di uno dei grandi cantautori dimenticati del nostro tempo, Piero Ciampi. Uno che si dissipò male disprezzando tutti i cedimenti e i compromessi ma che a un certo momento (proprio prima di morire) si trovò nel punto peggiore della sua parabola autodistruttiva. Ciampi poeta vero, del resto, come i Brassens, non tanto per dire. Bravo con la parola scritta oltre che con quella cantata. Due anime ostiche che tuttavia tra loro riuscivano a comunicare, militando il senso contrario, non meno che l’osteria, la casa di piacere, l’università, l’autonomia (intesa qui in senso etico più che come riferimento specifico all’Autonomia Operaia, che tuttavia nel Veneto vendramino già era forte).

Da ex calciatore Ezio Vendrame fece esattamente il contrario di quello che il copione avrebbe preteso da un tipo come lui: non rotocalchi, non candidature, non matrimoni. Abbastanza scrittura (ma già in età senile), molto calcio giovanile da educatore prima che allenatore (tuttavia, anche lì smettendo presto), tantissima solitudine. Quella solitudine disorientata dal male del mondo, non per forza orgogliosa o presuntuosa o spocchiosa. Il paesaggio affettivo veneto era straordinariamente cambiato: vedeva scomparire i riti comuni; dove c’erano i circoli, arrivavano le antenne; dove c’erano le fabbriche, iniziavano i magazzini; dov’era campagna, spuntavano i capannoni.

Un amico vicentino mi spiegò una frase sconcia spesso erroneamente attribuita ad Ezio Vendrame: “amo la tua figa non perché è figa, ma perché è tua“. Al di là del cameratismo machista che questa frase possa senz’altro esprimere quando ci si svacca coi gomiti su un bancone mentre si occhieggia una lavoratrice o una ragazza sola che sottolinea un manuale bevendo un caffè, Vendrame sapeva darle persino una certa innocenza: il bisogno di intimità come qualcosa di molto più grande dell’istinto – in lui peraltro antipietisticamente spiccatissimo – della sensualità. Senz’altro sua è la frase che dà titolo a un suo volume “Se mi mandi in tribuna, godo“. Anche qui: attenzione agli specchi. Non è trionfalismo; è un’ineluttabile certezza. Cacciami, diffidami, depennami, prova a castigarmi: resto comunque quel che sono.