Tutti gli articoli di Salute

PHOTO

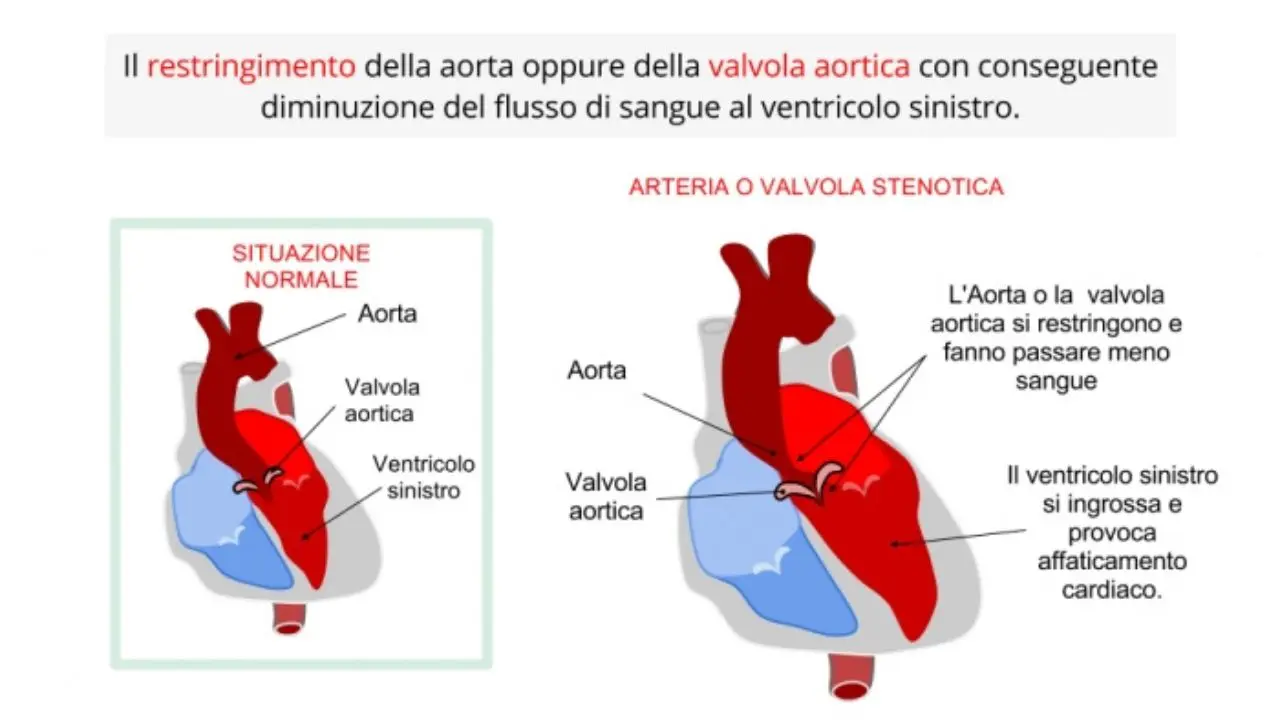

La stenosi aortica è la malattia valvolare più frequente nei Paesi occidentali con una prevalenza in rapida crescita per l’invecchiamento della popolazione. Per stenosi aortica (SA) si intende il restringimento della valvola aortica che provoca un’ostruzione alla fisiologica fuoriuscita del sangue tra il ventricolo sinistro e l’aorta nel corso della sistole, ossia durante la contrazione del cuore.

La stenosi aortica insorge in genere in età matura, dopo i 60 anni, ed è dovuta all’invecchiamento dei tessuti e alla calcificazione della valvola. Può esordire in età più precoce nei pazienti con valvolopatia aortica congenita, come la bicuspidia. La prevalenza nella popolazione con età superiore ai 70 anni è di circa il 3% e la sopravvivenza mediana dall’insorgenza dei sintomi è di circa 2-3 anni. Le manifestazioni cliniche variano in base alla gravità della condizione clinica: se la stenosi è lieve o moderata solitamente non provoca sintomi particolari; quando invece la stenosi è severa il soggetto può accusare la classica triade sintomatologica costituita da dispnea (affanno o fame d’aria, solitamente durante sforzo nelle prime fasi fino a comparire anche a riposo nelle fasi avanzate della malattia), dolore al petto (angina pectoris) e sincope (svenimento improvviso).

La diagnosi è relativamente semplice e viene effettuata mediante esame obiettivo ed ecocardiografico. Il reperto caratteristico durante la visita ed in particolare all’auscultazione cardiaca è un soffio eiettivo in crescendo-decrescendo, tipicamente irradiato alle carotidi. Il sospetto che nasce durante la visita può essere confermato dallo studio ecocardiografico con ecoDoppler, grazie al quale avremo informazioni sia anatomiche che funzionali, andando a definire il grado di stenosi. Esiste molta variabilità nella progressione della stenosi, per cui si consiglia una sorveglianza regolare, in particolare nei pazienti anziani sedentari in cui il flusso può essere compromesso in modo significativo anche senza che compaiano i sintomi.

Con la comparsa dei sintomi la media di sopravvivenza precipita a 2-3 anni, e la sostituzione della valvola è indicata per alleviare i sintomi e migliorare la sopravvivenza. Le opzioni terapeutiche sono sostanzialmente due: la sostituzione chirurgica convenzionale della valvola aortica con protesi biologica o meccanica eseguita mediante incisione del torace e praticata in circolazione extracorporea (a cuore fermo) o la sostituzione della valvola aortica per via percutanea (procedura ideata nel 2002 dal cardiologo francese Alain Cribier), eseguita attraverso l’arteria femorale (o in alternativa attraverso l’apice del cuore o con accesso aortico, medianti piccoli tagli sul torace).

Questa tecnica, che consiste nel rilasciare mediante l’utilizzo di cateteri la nuova valvola biologica all’interno della valvola nativa del paziente, è sempre più diffusa e se inizialmente veniva eseguita solo nei pazienti definiti non operabili mediante l’intervento “classico” per l’elevato rischio chirurgico, adesso rappresenta un’opzione terapeutica anche nei pazienti con rischio chirurgico intermedio e, come dimostrato in un recente studio, anche nei pazienti con rischio chirurgico basso. I vantaggi di questa tecnica sono molteplici, come ad esempio il minore stress chirurgico (non serve circolazione extracorporea e l’intervento dura circa un’ora contro le circa 4 ore della sostituzione chirurgica), assenza di cicatrici, riduzione dei tempi di ospedalizzazione e ripresa post-operatoria più rapida.

Ciò rappresenta una svolta storica per la cura della stenosi aortica, pensando al fatto che fino a circa 10 anni fa i pazienti con stenosi aortica definiti inoperabili non venivano trattati e andavano incontro a morte nel giro di poco tempo, mentre adesso possono essere trattati mediante questa tecnica di pari valore, se non superiore, a quella cardiochirurgia classica*.

*Cardiologo